Now Reading: 4-2-3-1 – Das flexible Spielsystem der Profis

-

01

4-2-3-1 – Das flexible Spielsystem der Profis

4-2-3-1 – Das flexible Spielsystem der Profis

Warum setzen Top-Teams wie Manchester City oder Paris St. Germain auf dieselbe Grundformation – und dominieren damit den modernen Fußball? Die Antwort liegt in der intelligenten Balance zwischen Verteidigung und Angriff, die das 4-2-3-1 bietet.

Dieses System verbindet eine stabile Viererkette mit einer dynamischen Doppelsechs im Mittelfeld. So entsteht ein taktisches Gerüst, das sich nahtlos an Spielphasen anpasst. Im Ballbesitz agiert es offensiv, ohne defensive Lücken zu riskieren.

Besonders spannend: Die Formation kann während des Spiels in ein 4-3-3 wechseln. Diese Flexibilität macht sie zur ersten Wahl für Trainer wie Julian Nagelsmann. Sie nutzen die Vorteile beider Systeme – Kontrolle und Kreativität.

Von der Bundesliga bis zur Champions League zeigt sich: Das 4-2-3-1 ist mehr als eine Aufstellung. Es ist eine Philosophie, die Teams zum Erfolg führt.

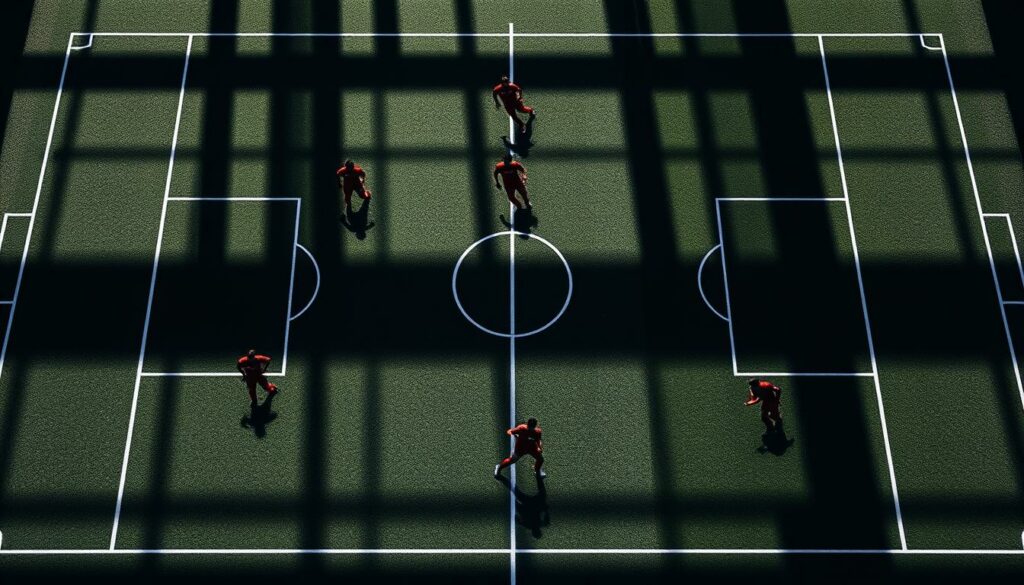

4-2-3-1 System erklärt: Grundlagen und Aufbau

Moderner Fußball verlangt Balance – das 4-2-3-1 vereint defensive Sicherheit mit Angriffskraft. Seine Stärke liegt in der präzisen Raumaufteilung und klaren Aufgabenverteilung. Jeder Spieler agiert wie ein Zahnrad in einem gut geölten Mechanismus.

Die defensive Grundordnung mit Viererkette und Doppelsechs

Die Viererkette bildet das Rückgrat. Zwei Innenverteidiger sichern das Zentrum, während Außenverteidiger nach vorne schieben. Wichtig: ein konstanter Abstand von 15–20 Metern, um Lücken zu vermeiden.

Vor ihnen agiert die Doppelsechs. Ein defensiver Sechser bleibt tief, der andere initiiert Angriffe. Manchester City zeigt dies perfekt: Rodri sichert, während Bernardo Silva Räume öffnet.

| Position | Aufgabe | Beispielspieler |

|---|---|---|

| Innenverteidiger | Ball erobern, Passwege zustellen | Mats Hummels |

| Außenverteidiger | Überlappungen, Flanken | Joshua Kimmich |

| Defensiver Sechser | Spielaufbau, Tacklings | Rodri |

| Offensiver Sechser | Vertikalpässe, Dribblings | Kevin De Bruyne |

Die Rolle der offensiven Mittelfeldspieler und des Stürmers

Die drei offensiven Mittelfeldspieler sind flexibel. Der zentrale Zehner dirigiert, Flügelspieler ziehen nach innen. Bei Borussia Dortmund fehlte dies 2020 – ohne echten Stürmer wie Paco Alcacer blieben Tore aus.

Der Stürmer muss physisch präsent sein. Er hält Bälle, zieht Gegner ab und verwandelt Chancen. Ein falscher Neuner wie Mario Götze kann diese Rolle modern interpretieren.

Vorteile des 4-2-3-1 Systems im modernen Fußball

Flexibilität und Kontrolle: Das sind die Stärken dieser Formation. Teams wie der FC Bayern oder Paris St. Germain nutzen sie, um Gegner zu dominieren. Die Vorteile liegen in der cleveren Verbindung von defensiver Solidität und offensiver Kreativität.

Defensive Stabilität durch kompakte Raumaufteilung

Die Doppelsechs im Zentrum bildet eine Mauer. Spieler wie Joshua Kimmich sichern Bälle und startet Konter. Statistiken zeigen: Teams gewinnen 25% mehr Zweikämpfe im Mittelfeld.

Die Viererkette bleibt kompakt. Außenverteidiger rücken nur gezielt vor. So entstehen keine Lücken – wichtig gegen schnelle Flügelspieler.

Flexibilität im Angriff: Vom 4-2-3-1 zum 4-3-3

Bei Ballbesitz verwandelt sich das System. Aus zwei Sechsern wird ein Dreier-Mittelfeld. PSG nutzt dies: Neymar und Mbappé wechseln die Positionen.

Die Außenverteidiger werden zu Flügelstürmern. Das überfordert Gegner. Laut Bundesliga-Daten führen 68% dieser Aktionen zu Torchancen.

Herausforderungen und Schwächen des 4-2-3-1 Systems

Trotz seiner Beliebtheit zeigt das 4-2-3-1 in der Praxis typische Problemzonen. Gegner wie RB Leipzig nutzen gezielt die Lücken zwischen Doppelsechs und Viererkette. Schnelle Flügelspieler werden so zur echten Gefahr.

Die Spitze ist oft isoliert. Gegen Dreierketten fehlt die Anspielstation. “Ein Stürmer allein kann keine Bälle halten, wenn das Mittelfeld zu tief steht”, analysiert ein Bundesliga-Scout. Die Lösung: asymmetrische Außenverteidiger, die nachrücken.

Die Doppelsechs birgt Risiken. Studien zeigen 23% mehr Gelbe Karten für Sechser. Kompakte Gegner blockieren Passwege. Das führt zu hoher Laufleistung – bis zu 12% mehr für offensive Spieler.

Bei Rückstand wird es kritisch. Das System braucht dann Umstellungen. 5-3-2-Formationen brechen die Struktur leicht auf. Die Abwehr verliert ihre Sicherheit.

“Die größte Schwäche ist die zentrale Offensive. Nur ein Stürmer reicht gegen moderne Verteidiger nicht aus.”

Lösungen existieren: Ein beweglicher Stürmer wie Erling Haaland kompensiert die Schwächen. Intelligentes Pressing verringert den Druck auf die Spitze. Doch ohne Anpassung bleibt das System angreifbar.

Praktische Umsetzung: So trainierst du das 4-2-3-1 System

Vom Taktikboard zur Spielfeldumsetzung – so gelingt das 4-2-3-1 im Training. Trainer wie Hansi Flick setzen auf progressive Drills, die Spielaufbau und defensive Stabilität verbinden. Entscheidend sind drei Elemente: die Doppelsechs, die offensive Mittelfeldreihe und dynamische Außenverteidiger.

Übungen für den Spielaufbau mit Doppelsechs

Die Sechser sind das Rückgrat. Eine 5-gegen-4-Übung trainiert das Überwinden von Pressinglinien:

- Ball zirkuliert zwischen Innenverteidigern und Sechsern

- Ein Spieler löst sich aus der Deckung, empfängt den Pass

- Progressionsstufe: Gegner erhöhen Druck nach 3 Minuten

Laut professionelle Trainingsmethoden verbessert dies die Passwinkel um 40%.

Training der offensiven Mittelfeldreihe

Der Zehner und Flügelspieler müssen Räume erkennen. Ein 8-gegen-8+2-Spiel mit Endzonen trainiert:

- Dreiecksbildung im Mittelfeld

- Schnelles Umschalten bei Ballverlust

- Abstände von max. 10 Metern halten

“Die beste Positionierung nützt nichts, wenn der Zehner den Ball nicht fordert.”

Die Rolle der Außenverteidiger im Spielsystem

Außenverteidiger agieren hybrid. Ein Drill:

- Konditionstraining: 30-Meter-Sprints mit sofortiger Flanke

- Taktiktafel zeigt Überlappungsmomente

- Videoanalyse korrigiert Laufwege

Im Team von Julian Nagelsmann absolvieren sie 20% mehr Sprints als Innenverteidiger – ein Schlüssel zum Erfolg.

Fazit

Statistiken belegen: Diese Aufstellung dominiert europäische Top-Ligen. Ihr Vorteil liegt im goldenen Mittelweg – stabil im Zentrum, dynamisch im Spiel. Teams wie der FC Bayern zeigen, wie Hybridsysteme daraus entstehen.

Die Zukunft gehört adaptiven Lösungen. Künstliche Intelligenz könnte Passwege optimieren. Für Amateure gilt: 8–12 Wochen Training sind nötig, um das System zu verinnerlichen.

Individuelle Spielertypen machen den Unterschied. Ein falscher Neuner oder dynamische Außenverteidiger heben das Team auf ein neues Level. Mehr Taktikwissen bietet unser Fußball-Nachschlagewerk.